紙のいろは

その紙、なんとなくで

決めていませんか

紙には、白色度・厚み・流れ目・サイズなど、見た目ではわかりにくい「違い」があります。

印刷や加工、そして使用目的に合った紙を選ぶことは、

仕上がりの品質や見る人の印象に大きく影響します。

このページでは、紙を選ぶ際に知っておきたい基本的な知識をわかりやすくまとめました。

はじめて紙を扱う方にも、久しぶりに選定する方にも、きっと役立つ内容です。

こんなとき、こんな紙。

大量配布したい

コストを抑えて枚数を確保したいときは、上質紙やコート紙がおすすめです。

印象を残したい

デザインにこだわりたいときは、特殊紙やファンシーペーパーで記憶に残る仕上がりに。

屋外や水回りに

雨・湿気の多い現場でも使える合成紙。

破れにくく、印刷適性も優れています。

加工や印刷にこだわりたい

ペンのノリやすさ、裏写りしにくさが重要な場面には、非塗工の上質紙やノーカーボン紙が適しています。

書き込みが必要な資料に

箔押しやエンボス加工には、厚みとハリのあるファンシーペーパーや、アートポストがおすすめです。

環境に配慮したい

FSC認証紙や非木材紙など、環境対応の選択肢も増えています。

企業のSDGs姿勢も伝わります。

BASICS

知らずに選ぶのは、

もったいない

紙について、知っていますか

「白い紙」「A4サイズ」だけで紙を選んでいませんか?

実は、紙の選定には押さえておきたいいくつもの基準があります。

加工性・印刷適性・耐久性など、目的に応じた紙選びができれば、トラブル回避にもつながります。

KINDS

紙の種類

紙の種類一覧

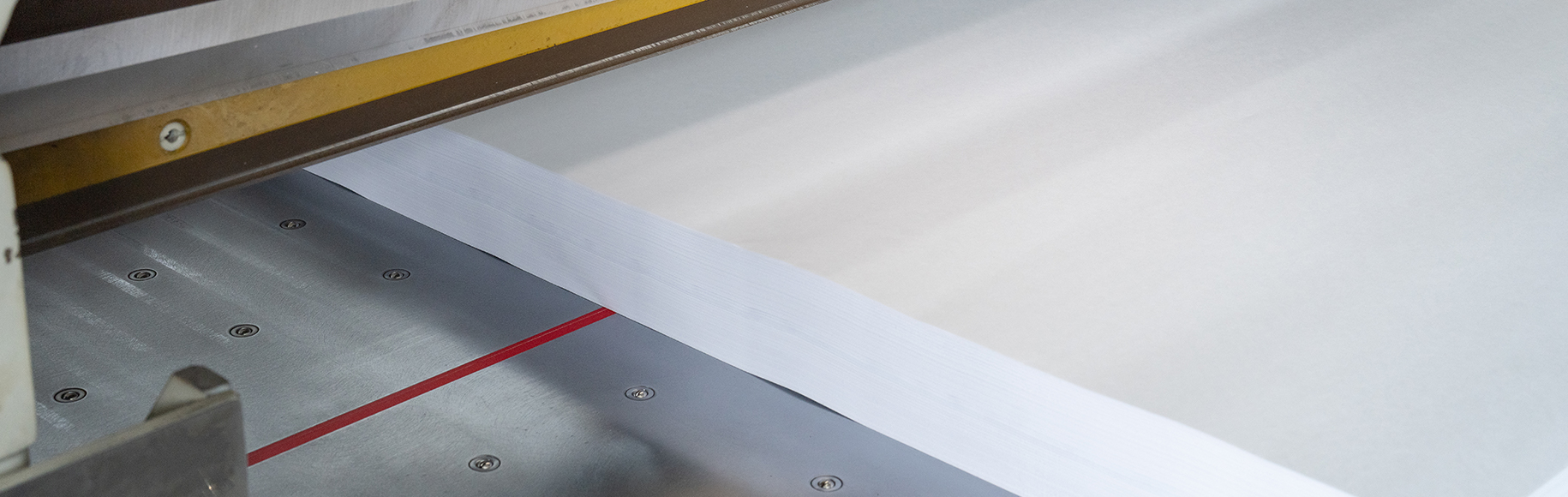

紙の表情、いろいろ

印刷・情報用紙

・非塗工印刷用紙(上級印刷紙、中級印刷紙、下級印刷紙、薄葉印刷紙)

・微塗工印刷用紙

・塗工印刷用紙 (アート紙、コート紙、軽量コート紙、その他塗工印刷紙)

・特殊印刷用紙(色上質紙、その他特殊印刷用紙)

印刷・情報用紙

・情報用紙(複写原紙、フォーム用紙、PPC用紙、情報記録紙、その他情報用紙)

包装用紙

・未晒包装紙(重袋用両更クラフト紙、その他両更クラフト紙、その他未晒包装紙)

・晒包装紙(純白ロール紙、晒クラフト紙、その他晒包装紙)

衛生用紙

・ティッシュペーパー

・トイレットペーパー

・タオル用紙

・その他衛生用紙

TRAITS

紙の性質を知る

性質を知ることが、紙選びの第一歩

印刷ズレや反り、インキのにじみ。

こうしたトラブルの原因は、紙の性質にあることが少なくありません。

目には見えにくい特性を理解することで、より確実な紙選びにつながります。

紙の表と裏

紙には「表」と「裏」があり、印刷や加工の仕上がりに影響します。

一般的に表面はより滑らかでインクのノリが良く、細かなデザインもきれいに再現できます。

大量印刷や高精度が求められる場面では、表裏の使い分けが大切です。

紙の流れ目

紙を抄造する際に繊維が流れる方向を「流れ目」と呼びます。

この方向によって、紙のしなやかさや折りやすさ、強度が異なります。

冊子や封筒など、折る・曲げる工程がある製品では特に重要なポイントです。

紙の強さ

紙の強度は、「剛度・引張り・折りやすさ・破裂強度」など複数の要素で決まります。

配送用のラベルや、長期使用される帳票などには、耐久性のある紙を選びましょう。

用途に応じた強度選定が、トラブル回避に繋がります。

紙の白色度

紙の白色度とは、どれだけ白く見えるかを数値で表したものです。

白色度が高いと、印刷した色がはっきり映え、読みやすく鮮明な印象になります。

写真やカラフルな印刷を使う用途では、白色度の高い紙が好まれます。

紙の保存性と劣化

かつては硫酸バンドを含む酸性紙が主流で、時間とともに紙が劣化する原因となっていました。

現在では中性紙が主流となり、保存性も大きく向上しています。

ただし、温度や湿度、光など保管環境によって紙の寿命は大きく左右されるため、適切な保管が重要です。

SIZE

サイズと面付けの基本

サイズから整える紙選び

印刷物をきれいに仕上げるには、紙のサイズや配置の理解が欠かせません。

用紙の選び方ひとつで、コストも仕上がりも大きく変わることがあります。

紙のサイズ規格

印刷物の設計や断裁に欠かせないのが、A列・B列といった紙のサイズ規格です。

これらは日本工業規格(JIS)で定められた標準寸法で、書籍やチラシ、ポスターなど用途に応じて使い分けられています。

サイズの特徴や違いを理解することで、印刷物のレイアウト設計や断裁効率、コスト、仕上がりの質まで左右する重要な判断軸となります。

サイズ

A判(mm)

B判(mm)

0

841 × 1189

1030 × 1456

1

594 × 841

728 × 1030

2

420 × 594

515 × 728

3

297 × 420

364 × 515

4

210 × 297

257 × 364

5

148 × 210

182 × 257

6

105 × 148

128 × 182

7

74 × 105

91 × 128

8

52 × 74

64 × 91

9

37 × 52

45 × 64

10

26 × 37

32 × 45

断裁サイズ一覧

四六判系

名称

断裁数

長辺(mm)

短辺(mm)

四六判

4

544

393

ー

5

454.5

332

ー

8

393

272

ー

9

363

262

A判・A判化粧

名称

断裁数

長辺(mm)

短辺(mm)

A判

4

439

312

A判化粧

2

625

439

ー

4

439

311

ー

8

311

219.5

A版

四方化粧

2

623

439

角6(A系)

ー

311

292.5

B判化粧

名称

断裁数

長辺(mm)

短辺(mm)

B判化粧

2

765

541.5

ー

4

541.5

381.5

ー

8

381.5

270.5

ー

9

360.5

254.5

四六判系

名称

断裁数

長辺(mm)

短辺(mm)

四六判化粧

2

788

544

ー

4

544

392

ー

5

454.5

330

ー

8

392

272

ー

9

363

261.5

ー

10

331

227

ー

11

342

217.5

四六判

四方化粧

2

786

544

長6

ー

544

261.5

長10

ー

392

217.5

角6

ー

392

363

ノーカーボン系

名称

断裁数

長辺(mm)

短辺(mm)

B2

2

546

392

ー

4

392.5

272.5

A判

2

625

438

ー

4

438.5

311.5

ー

8

311.5

219

菊判・L判

名称

断裁数

長辺(mm)

短辺(mm)

菊判

2

636

468.5

ー

4

468.5

317

L判

2

800

549

ー

4

549

399

ー

8

399

274

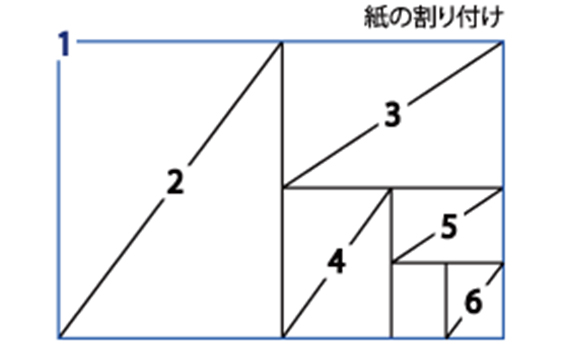

紙の面付け

「面付け」とは、全判サイズの紙から仕上がりサイズの用紙をいくつ取れるかを計画する考え方のこと。

印刷コストや効率性に直結するため、印刷設計時に必ず押さえておきたいポイントです。

用紙の取り都合を知ることで、より無駄のない紙の使い方が可能になります。

SUSTAINABILITY

紙と環境配慮の関係性

知っておきたい紙と環境の話

「紙=環境負荷」と思われがちですが、実は選び方によって大きく変わります。

リサイクル性や森林保全につながる紙を選ぶことで、持続可能な社会づくりに貢献できます。

環境ラベル

紙の製造や使用が環境に与える影響は、選ぶ製品によって大きく変わります。

その指標の一つが「環境ラベル」です。

国際規格に基づいて分類されており、製品の環境配慮度をわかりやすく示してくれます。

環境ラベルの分類

種類

特徴

代表マーク

Type I

第三者認証

エコマークなど

Type II

自己宣言

グリーンマークなど

Type III

定量的環境情報表示

LCAラベルなど

グリーン購入法

グリーン購入法は、環境への負荷が少ない製品を優先的に調達するための法律です。

印刷用紙も対象となっており、従来は古紙配合率や白色度などが要件となっていましたが、2024年の改定で、より柔軟で実態に即した「総合評価指標方式」が導入されました。

再生紙に限らず、森林認証パルプや環境配慮型原料を使用した紙も評価対象となり、選べる製品の幅が大きく広がっています。

特定調達品目の評価基準(印刷用紙)

品目

評価の考え方

印刷用紙

総合評価指標方式に基づき、複数の評価項目を点数化し、一定点数以上を満たす製品を適合品とする

コピー用紙

同上

インクジェット用紙

同上

フォーム用紙

同上

※従来あった「古紙パルプ配合率70%以上」「白色度70%以下」といった数値基準は撤廃されました。

総合評価指標方式の内容(印刷用紙)

評価項目

評価の考え方

古紙パルプ率

高いほど高評価(数値基準なし)

森林認証パルプの使用

FSC・PEFC等の第三者認証の取得が加点対象

間伐材などの使用

環境配慮素材(国産や未利用材など)も加点対象

白色度

必要に応じた調整で過剰漂白を避ける設計が高評価

総合評価(スコア)

各項目の加点を合算し、一定以上(例:80点以上)で適合製品と判定

PAPERLESS

なぜ紙の使用が

地球にやさしいのか

紙を使うことが、

森を育てることにつながる

「紙を使わない=環境にやさしい」と考えられがちですが、最近ではこの「ペーパーレス」の概念を見直す動きも出てきています。

実際には、森林を適切に管理・循環させるためには、木を伐り、新たに植えて育てることが欠かせません。

紙の主原料となる木材は、こうした持続可能な森林から生まれています。

日本国内でもFSCやPEFCなどの「森林認証制度」によって、環境と経済のバランスを保ちながら木材が活用されており、間伐材や未利用材も積極的に利用されています。

紙を使うことが、森林を守り、二酸化炭素の吸収源である森を未来へつなぐ力になります。

そんな視点が、いま改めて注目されています。